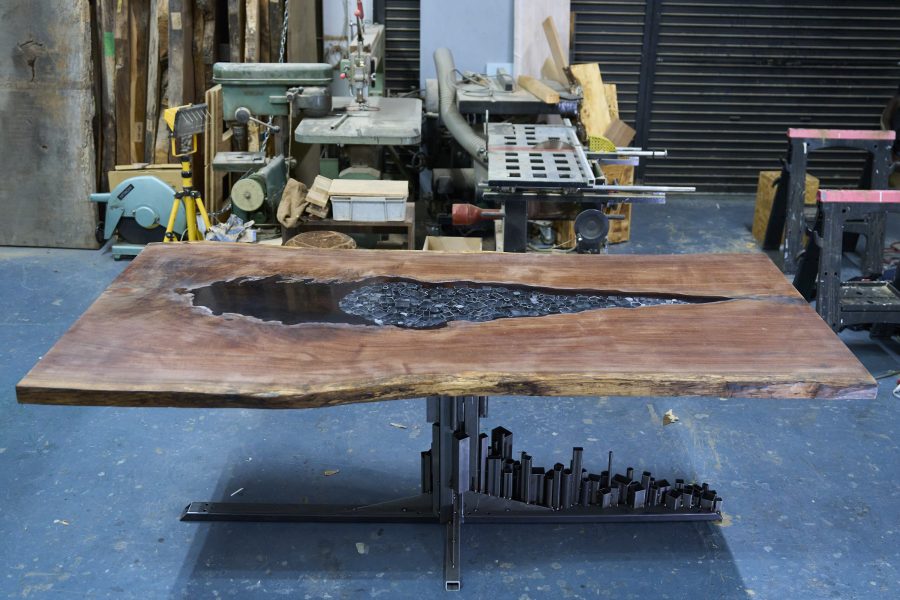

町工場から出る端材、廃材。捨てられるとゼロにしかならないものに価値を吹き込み、再生させる。職人たちの挑戦が最後の仕上がりに入っていた。1948年創業、1本のネジ作りから始まった友安製作所。木工、鉄工と自社一貫製作の強みを武器に、設計図なしで作り上げたテーブルが工場の一角にあった。始まりは1枚のウォールナット材だった。中央部が腐敗し大きなへこみとなり使い物にならない。「カッコよく生まれ変わらせて万博に持っていく」。職人魂に火が付いた。鉄工の渡邊陽大が、パズルのように配置を模索しながら端材でへこみ部分を埋めていった。土台部分にも端材を使い、1個1個溶接を重ねた。木工の目賀弘二も、レジン(樹脂)をへこみの上に流し込み、ひたすら磨きをかけていった。鉄工と木工の職人が着地点を共有し、イメージの世界を手繰り寄せてたどり着いたテーブル。高い技術力を受け継いできたDNAの証だ。

2人のアーティストと町工場のコラボで作るスツール4脚も、スケッチ図から飛び出しアートへと姿を変える。

美和いちこは「生命体のようなアートチェア」をテーマに、2脚を手掛ける。うち1脚は土台部分に、業務用家具などを作るオーツーで廃番となって眠っていた椅子を活用。それをどろっとした樹脂で覆い、モンスター感を出す。毛のようなイメージで使われるのは、八尾金網製作所で切り落とされていた超極細のメッシュ素材だ。

「マイナスの廃材からプラスの作品」を制作テーマに取り組む高田雄平も、2脚を手掛ける。うち1脚は、パイプ加工の小泉製作所の職人が、数値ではない感性をいかして手作業でスツールの骨組みを加工。座面や背面には、松村釦(ぼたん)のボタンを抜いた後に残るフレームが使われ、高田が新聞紙をオーブンで焼いて粉末状にしたオリジナルの黒色が循環を表現する。プラスチック成形の河辺商会で射出成形という工法の際に出る樹脂の端材は、高田が装飾に変えた。

体験企画では、製造現場においてしか体験できないものづくりの高い技術力をリアルに体感できるプログラムを実施することに加え、町工場を舞台に海外のビジネス客にターゲットを絞ったツアーの開発も進めている。こちらのツアーでは無理難題も解決する工場の一藝(いちげい)や日本の長寿経営や人的資本経営を学んでもらう予定だ。ものづくりを進化させながら永続的に仕事を続けてきた町工場は、海外からの関心も高く、新たな受注につながる機会になればと期待をかける。

テーブルとスツールは、万博会場で初めて一緒に展示される。強烈な個性がぶつかり合い、醸し出される世界観。作り出したのは、町工場の名もなき職人たちのスゴ技なのだ。

(左から)友安製作所・森さん、アーティスト・美和さん、オーツー・梶原さん、

小泉製作所・小泉さん、河辺商会・福田さん、アーティスト・高田さん

この記事をシェアする