ベストプラクティスとは、世界の重要な課題を解決する良質なプロジェクトを発信するプログラムです。大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を体現するプロジェクトが選ばれました。

選定されたベストプラクティスは、大阪・関西万博の公式WEBサイトで紹介し、開催期間中は会場内のベストプラクティスエリアで展示します。

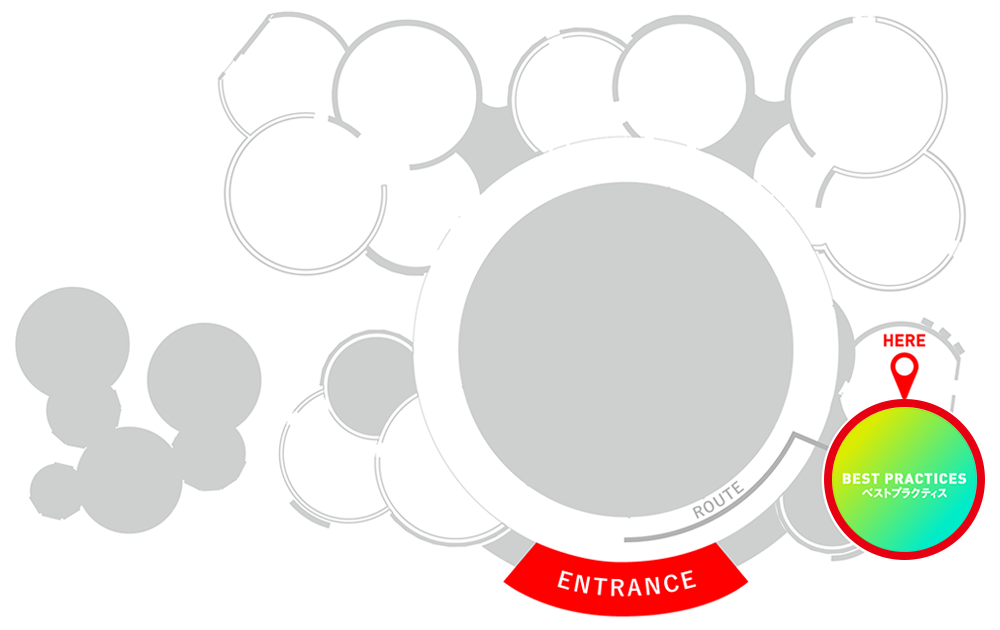

ベストプラクティスはフューチャーライフヴィレッジ内で展示されています

受賞者の多様な活動をパネルと映像で展示。カラフルなリボンでつながり・ひろがりを感じられる空間で、未来をよりよくするアイディアをつなぎ・ひろげ、未来に向けた新しい一歩を踏み出すきっかけを作ります。

フューチャーライフヴィレッジでは、5月から8月の第2木曜日に、受賞者による取り組み発表や交流イベント「Best Practices Day」を開催します。

実施した「Best Practices Day」の様子は下記から確認が出来ます。

多種多様な個性や考えを象徴した、さまざまな色のリボンが会場を飾り、受賞者を讃えます。来場者は共感したプロジェクトに関連するテーマのリボンキーホルダーを持ち帰ることで、未来に向けて一歩踏み出します。

会期中、毎日先着100名様分のリボンキーホルダーをご用意しています!(お一人様1本限定)

| Project | Team | Main Area of Initiative |

|---|---|---|

|

バイオ炭で創る、持続可能な未来への仕組み カーボンマイナスプロジェクト |

立命館大学カーボンマイナスプロジェクト | 日本 |

|

「ごみゼロ」アプリで持続可能な社会を共創! ごみゼロ共創ネットワーク |

京都超SDGsコンソーシアム | 日本 |

|

自然の力を活用して、持続的に淡水を生産 持続可能な水と水上農場ソリューション |

MANHAT | アラブ首長国連邦 |

|

土壌の健康状態を改善する費用対効果の高いツールで農家を支援 ネパール土壌健全化活動 |

ATC Nepal | ネパール |

|

森林を修復し、流域を保護し、気候に対する耐性を構築 マスンギジオパークプロジェクト:若者主導の運動により流域を復元 |

Masungi Georeserve Foundation | フィリピン |

| Project | Team | Main Area of Initiative |

|---|---|---|

|

身体、社会、環境に優しい生理用品 生分解性で堆肥化可能な生理用ナプキン |

Saathi | インド、マレーシア、ケニア |

|

技術とパートナーシップで人命を救い、医療を変革 ケアを変革し、対応者を訓練し、命を救う |

Health Emergency Initiative (HEI) | ナイジェリア |

|

世界中の困っている人に良い視力を届けるための挑戦 すべての人のためのグッドビジョン |

EinDollarBrille e.V. | ブルキナファソ、ブラジル、インド |

|

バイオニック義肢、リハビリ、自動化されたワークフローで手足を失った人を支援 モビリティを革新する |

Cure Bionics | チュニジア、リビア |

| Project | Team | Main Area of Initiative |

|---|---|---|

|

女性の起業を支援 起業による貧困緩和 |

Street Business School | ウガンダ、ケニア、タンザニア |

|

きれいな水はコミュニティに平和と持続可能性をもたらす 先住民族やインフラ基盤の弱いコミュニティの未来に向けた浄水の供給 |

uni masaqueri Alliance | アメリカ、コロンビア、メキシコ |

|

聴覚障がい者のための包括的なコミュニケーションソリューション 聴覚障がい向けの通訳 |

TensorUnit | ベナン |

| Project | Team | Main Area of Initiative |

|---|---|---|

|

衛星データ×AIでサグリが創る、持続可能な農業と環境の未来 衛星データとAIで農地の『テロワール』を可視化し、農業を持続可能に |

サグリ & 電通 テロワール・プロジェクト | 日本、インド、ベトナム |

|

海藻が拓く、輝く未来の「ブループラネット」 海藻が 人と海を 豊かに、健康に。 |

海藻ラボ | 日本 |

|

山岳地帯の女性が伝統とファッションを融合し、社会経済の変化を推進 不安定な生活圏を支えるファッション:伝統文化と世界市場をつなぐ |

Mountain Partnership Secretariat (FAO) | グアテマラ、キルギス、ペルー |

|

廃棄予定のパイナップルの葉っぱから創るレザーのような新素材 PEEL Lab |

PEEL Lab | 日本、タイ、ベトナム |

| Project | Team | Main Area of Initiative |

|---|---|---|

|

机に変形する持ち運べるバックパックでどこでも学習が可能に 子どもに優しい空間をつくる革新的なソリューション |

Educase | ネパール、アメリカ |

|

DIY顕微鏡でナノの世界の扉を若者に開く マクロの世界を拓く顕微鏡 |

Strømlinet Nano | デンマーク、ドイツ、日本 |

|

誰もが信頼でき、アクセスしやすく、共有できる知識を構築 国連のウィキプロジェクト:誰もが信頼、アクセス、共有できる知識を構築 |

FAO Publications | 英語圏 |

| Project | Team | Main Area of Initiative |

|---|---|---|

|

ツールとして文化を使い、変化を起こす Art for Life – 発展のための遺産 |

Contact Base | インド |

| Project | Team | Main Area of Initiative |

|---|---|---|

|

災害への「備え」の大切さを共有し、救える命を守りたい 共創の力で築く持続可能な未来:JICA関西/DRLCの防災プラットフォーム |

JICA Kansai/DRLC 未来共創防災チーム | 世界各国 |

| Project | Team | Main Area of Initiative |

|---|---|---|

|

MRリハビリでリハビリテーションをもっと楽しく、効率良く 大阪から世界へ!MRで人類の健康を支えるプロジェクト |

株式会社テクリコ | 日本・カンボジア |

|

「紙糸・紙糸製品」と共に歩む未来社会をご提案 紙糸製品を身にまとう未来を作る |

Team Kamiito | 日本、イタリア、ドイツ |

|

革新的な太陽光発電ソリューションで遠隔地のコミュニティを支援 太陽エネルギーでオフグリッドコミュニティを活性化 |

YY ReGen | レバノン |

|

チョークが結ぶ食と芸術、新たな未来。 二酸化炭素をチョークに変える |

株式会社OOYOO | 日本 |

選定委員

ディミトリ・ケルケンツェス 氏/

博覧会国際事務局(BIE)事務局長

エネルギー業界、国連にて勤務した後、2003年にBIE入局。2010年上海万博や2015年ミラノ万博をはじめ、数多くの万博に携わり、副事務局長時代には、BIE事務局の再編・発展に尽力する。2020年1月より現職。

浅川 智恵子 氏/

日本科学未来館 館長/IBMフェロー/

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 副会長

1985年日本アイ・ビー・エム(株)東京基礎研究所に入社。非視覚的ユーザー・インターフェースの研究・開発に従事。2009年IBMフェロー就任。2021年4月日本科学未来館の第2代目館長就任。2003年米国女性技術者団体(The Women in Technology International)殿堂入り。2013年紫綬褒章受賞。

マリアン・メンサー 氏/

ClimateInnov (CIEL) CEO

持続可能な変革やESGへの取り組みに関して、イノベーションや変化を起こす企業の力を活かす形で助言を行う、ClimateInnov(CIEL)のCEO。また、高等教育を通じ、再生可能で回復力のあるネットゼロ社会の発展に不可欠な若手人材の育成に取り組んでいる。国際的な開発組織において、クリーンエネルギー、環境、教育分野のさまざまなプロジェクトにも携わる。

サンドゥーク・ルート 氏/

眼科医師/ティルガンガ眼科研究所(TOI)ファウンダー兼医長

赴任先のオーストラリアにて、小切開白内障手術を行うための安価な眼科レンズを開発。ネパールに帰国後、1994年に眼科医院を開業。これまでに、100,000人以上の患者に対して視力回復手術を行う。白内障治療への貢献の功績により、マグサイサイ賞をはじめとする数多くの賞を受賞。

大阪・関西万博では、多様な参加者が主体となり、理想としたい未来社会を共に創り上げることを目指す取り組みである「TEAM EXPO 2025」という参加型プログラムを実施しています。

この「TEAM EXPO 2025」プログラムにより集まった活動等のうち、特に優れた取り組みを「ベストプラクティス」として選出します。

そのため、ベストプラクティスの候補となるプロジェクトは、あらかじめ「TEAM EXPO 2025」プログラムに登録されている必要があります。(ベストプラクティスの応募手続きは別途必要です。)

「TEAM EXPO 2025」プログラムに登録されることにより、そのプロジェクトの目的や活動内容が、「TEAM EXPO 2025」プログラムの公式サイトや、博覧会協会が実施する交流・共創の取り組み等を通じて、「TEAM EXPO 2025」プログラムの他の参加者や、世の中の人々に明らかになります。

それにより、参加者同士、あるいは参加者とそれ以外の主体との交流が促され、プロジェクトが進化したり、共創により新たなプロジェクトが生み出されたりするなど、ベストプラクティスにふさわしいよりよいプロジェクトが生まれることが期待されます。その結果、より持続可能性に配慮されたり、より複合的な課題、より多くの地域の課題の解決につながるプロジェクトとなったり、よりよい未来につながるような新たなプロジェクトが生み出されたり、といったことが考えられます。