2025年大阪・関西万博の会場内にある迎賓館には、日本の伝統工芸の象徴とも言える「和紙」の作品が展示されている。迎賓館は、世界各国から国王、大統領、首相など賓客をおもてなしするための特別な空間だ。日本らしいおもてなしの場に展示される和紙作品を手がけるのは、「蛭谷和紙(びるだんわし)」唯一の継承者、川原隆邦さん。今回の展示に向けて川原さんは、「日本全国の素材を活かし、新しい和紙を作る」というテーマのもと制作に取り組んだ。伝統技法を守りながらも革新的な挑戦を続ける川原さんに、制作過程や作品に込めた想いについて話を聞いた。

<プロフィール>

川原 隆邦さん

1981年、富山県生まれ。日本の伝統的工芸品に指定される越中和紙の一つ「蛭谷和紙」の唯一の継承者。2003年に最後の職人だった米丘寅吉さんに師事し、川原製作所を開設。工芸品、アートとしての和紙づくりにも精力的に取り組み、近年の代表作に、東京虎ノ門グローバルスクエアの壁面作品がある。

「いつか、日の丸を背負いたかった」と語る川原さん。伝統工芸という枠に留まらず、和紙の可能性を模索してきた川原さんは、パリで行われたジャパンEXPOのエントランスでの展示や、隈研吾さん設計によるTOYAMAキラリの壁面など、空間と調和する作品の実績が多数ある。建築家と一緒に仕事をする機会も多く、迎賓館への作品展示は、万博の会場デザインプロデューサーから指名された。

「日頃から和紙の魅力を世界へ発信したいと考えていたので、絶好の機会をいただけました。せっかくなので、自分一人だけではなく、できるだけたくさんの方と一緒に挑戦したいと思い、日本各地の素材を活かした作品づくりを構想し始めました」。こうして川原さんの作品は、日本の各地域と連携したアートプロジェクトに発展した。

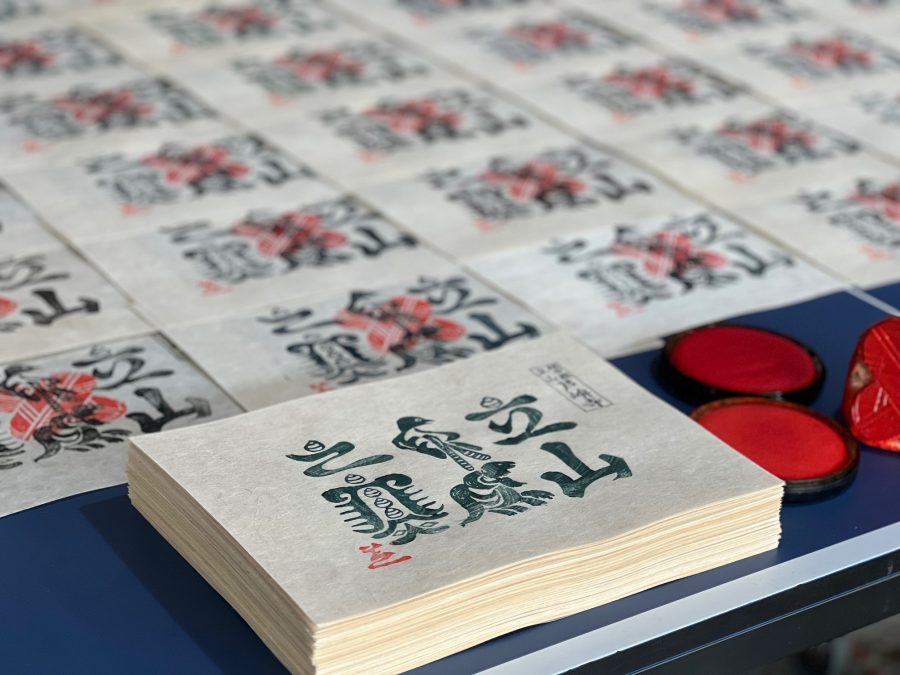

本作品は、日本各地の素材を漉き込んだ和紙7点からなる連作だ。川原さんはそれぞれの生産地に実際を運び、素材を選び、生産者と触れ合いながら試作を進めた。「生産者の方とその素材をどんなふうに加工できるか相談したり、地域で和紙づくりのワークショップをしたりして、交流を深めました。そうすることで、その土地の風土や魅力を作品に込められると考えたのです」。具体的には、次の7地域の素材を使用し、各地の風土を表現した。

1.北海道(十勝)

十勝平野を題材に、「牧草と土」を和紙に漉き込んだ。ほのかに草の香りを放ち、広大な大地の恵みを感じられる作品だ。川原さんは、「変な話、このまま牛に食べさせることもできます(笑)」と茶目っ気たっぷりに言った。さらに本作品の制作過程では「雪」を使うという初めての試みも。雪が解けて作り出す自然の模様が和紙に表現された。

2.山形

山形県が生産量日本一を誇る「紅花」を和紙に漉き込んだ。染料の製造過程で出る紅花の搾りかすを素材に、美しい紅色のグラデーションを表現。立体感のある作品に仕上がった。

3.東京(伊豆諸島 利島)

東京都心から約140km南の海に位置する伊豆諸島利島。島に20万本自生している「椿」の花びらを漉き込み、島と椿の深い歴史を表現する和紙を制作した。

4.京都

世界的に人気も知名度も高い「抹茶」を漉き込み、和紙を制作した。香りや色は抹茶そのもの。日本らしさの溢れる作品となった。

5.富山

川原さんの地元、富山は地酒づくりが盛んだ。そこで日本酒の原料である「酒米」を素材に和紙を制作した。発酵文化と紙の融合を試みる。

6.岡山

国産デニム発祥の地である岡山では、他地域のような自然素材ではなく、デニムをバラバラにしてその繊維を和紙に漉き込んだ。デニム糸ならではの風合いが面白く、これまでにない質感の和紙に仕上がった。

7.沖縄(石垣島)

「塩の結晶」を漉き込み、光が当たるとキラキラ輝く和紙を制作。川原さんの製作所ではなく、現地の海で和紙を漉く作業を行い、海と共に生きる文化を表現した。

川原さんは7つの地域で、生産者や役場の方、子供からお年寄りまでさまざまな人々と交流をし、作品づくりへの協力を依頼した。大阪から遠く離れた地域の人も、川原さんの活動をきっかけに、万博に興味を持つようになったという。1点ずつ展示され、万博会期中に6回入れ替わる予定だ。作品の狙いについて、「輝く7色の虹のように、日本の風土・文化を表現するものになればと考えています」と川原さんは語った。

「新しいことへの挑戦が、和紙や伝統産業を残していくことへつながる」と語る川原さんは、本作品の制作過程でさまざまな挑戦をした。

一つ目は、日本各地からの協力を得て、アートプロジェクトとして作品づくりに取り組んだと言う点だ。伝統工芸品は地域と紐づけられることが多く、地名を冠する「蛭谷和紙」もその例に漏れない。しかし川原さんは「地域に縛られるのではなく、地域を飛び出すことで、和紙の可能性を広げたい」との想いから、各地へ足を運んだ。さらに「みんなで作った」と語るように、作品を作家個人によるものでなく、多くの方との共創によって作り上げている。

二つ目は、技術的な挑戦だ。迎賓館で展示される作品は、高さ約2m、幅約6.5mと大型である。川原製作所の床一面を使って作業を行う必要があり、手間も時間も通常の和紙の何倍もかかる。また、土や花、塩の結晶といった異素材を漉き込むのは初めての試みであり、思った通りの表現ができるまで、半年以上をかけて、試作を繰り返してきた。

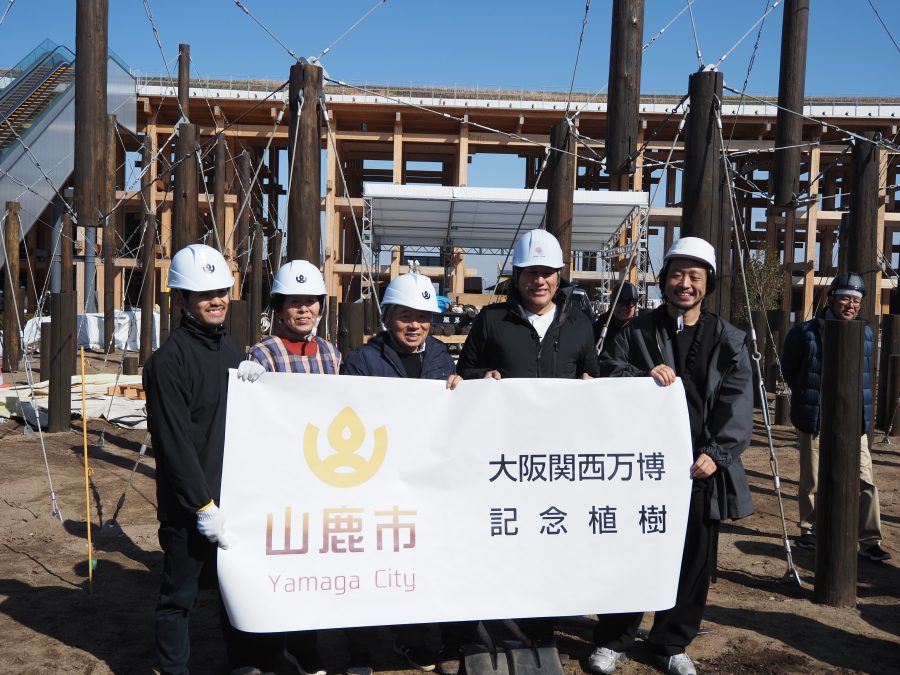

三つ目の挑戦は、作品制作から派生した「植樹プロジェクト」だ。蛭谷和紙の主な原料である清正楮(きよまさこうぞ)※を、万博会場の「ポップアップステージ北」に植樹し万博会期中に育成する。そして万博会期終了後に、会場で育った楮から和紙を作ることで、万博ならではの「人工島で育った楮から作られた和紙」が誕生するはずだ。

この植樹プロジェクトでも、川原さんは生産者と一緒に行うことにこだわった。熊本に暮らす、清正楮唯一の生産者・古川夫妻から苗を譲ってもらい、富山にある川原さんの製作所で、半年間ほど育成。そして2025年2月14日に、大阪の万博会場で植樹を行った。植樹には、古川夫妻や会場デザインチームのメンバーも参加。万博開幕を数ヶ月後に控え、作品作りに関わる人々の期待は大きく膨らんだ。

※清正楮(きよまさこうぞ)

楮(こうぞ)はクワ科の落葉低木で、古くから和紙の原料として用いられてきた植物。中でも、熊本城を築いた戦国武将・加藤清正が伝えたとされる楮は「清正楮」と呼ばれ、熊本県で長年生産されてきた。しかし、手漉き和紙の需要が減少した現在、「清正楮」を生産する農家は熊本県内にわずか一軒のみとなっている。

「作品に関する話題からは少し逸れますが……」と、川原さんが聞かせてくれた話は、万博に対する想いだった。なんと川原さんのお母様は1970年の大阪万博で、とあるパビリオンの館内スタッフを務めていたそうだ。「母の世代の方は、当時の熱狂を懐かしんでいます。そして2025年の万博も楽しみにしている。私は今回の万博に関わることができ、上の世代からのつながりを感じることができました。身近な土地で世界的イベントが行われるというのは、とても貴重な経験ですし、未来のことや世界のことを考える機会になります。こうしたつながりを、息子や若い世代にも伝えていけたらと思っています」。川原さんは、今回の作品制作もできるだけ息子さんに様子を伝えているという。「未来社会の主役は子どもたちです。息子にも、今回の作品づくりで関わりを持った地域の子どもたちにも、2025年の万博を自分に関わりのあるものとして記憶に残してもらえたら嬉しいですね」。

担い手の少ない伝統産業である「和紙」は、これからの時代にどのような形で存在し続けるのだろうか——。その問いに対して川原さんは、「伝統を守ることと、新たな挑戦をすることの両方が大切だ」と語る。

川原さんは毎年、地元の神社のお札を手作りするという伝統的な仕事を続けている。これは古くから受け継がれる和紙の文化を守る大切な役割だ。一方で、和紙の可能性を広げるため、アートや建築業界へも積極的に関わり、新たな表現の場を生み出している。さまざまな分野の人々との出会いやコラボレーションは、「和紙でこんなことができる」という新たな魅力を発見・発信する絶好の機会だ。

和紙は千年を超える耐久性を持つという。しかし、川原さんが目指すのは「1000年残る和紙」ではなく、「人々の記憶に残る和紙」だ。伝統工芸としての枠を超え、現代の建築デザインやアートと融合することで、和紙の新しい価値を生み出し、未来に向けた可能性を広げていく。川原さんの、未来を見据えた創作活動は、大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」とも深くつながる。過去の遺産を守るだけでなく、新たな挑戦を加えることで、和紙は未来社会の中でさらに輝きを増していくだろう。