「いのち輝く未来社会」に建築は、いらないかもしれない。

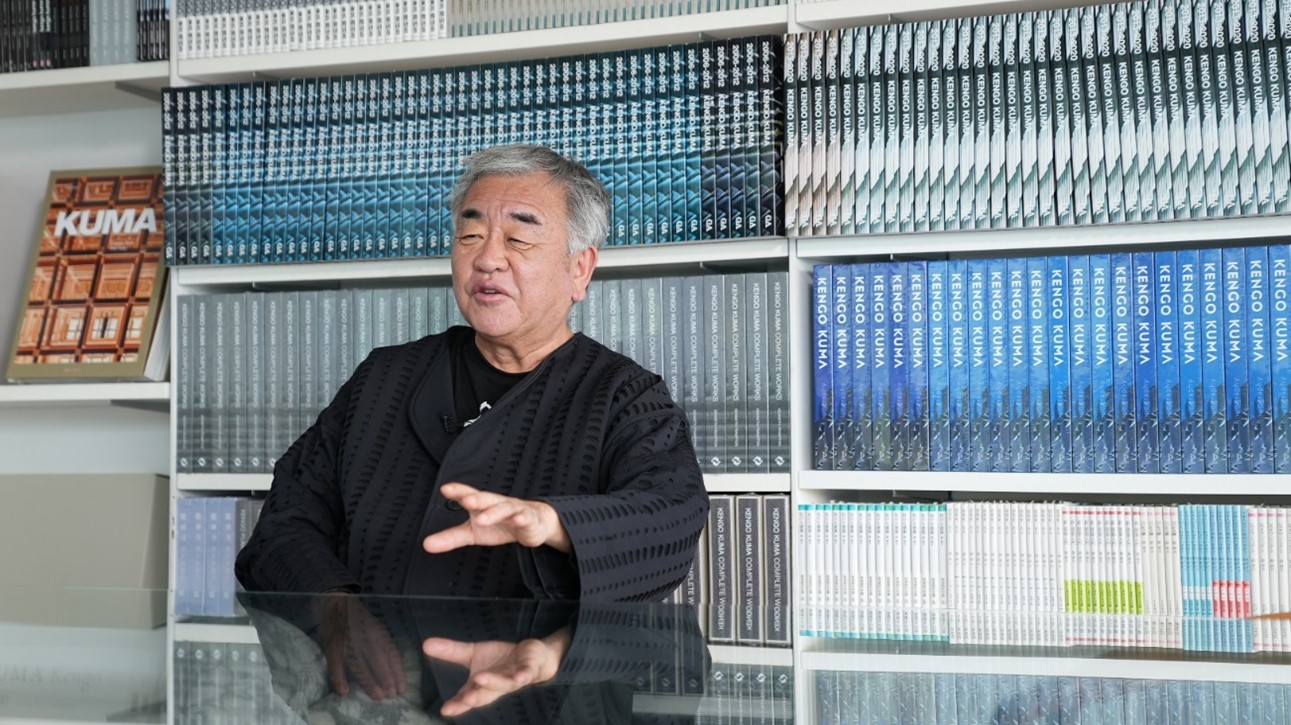

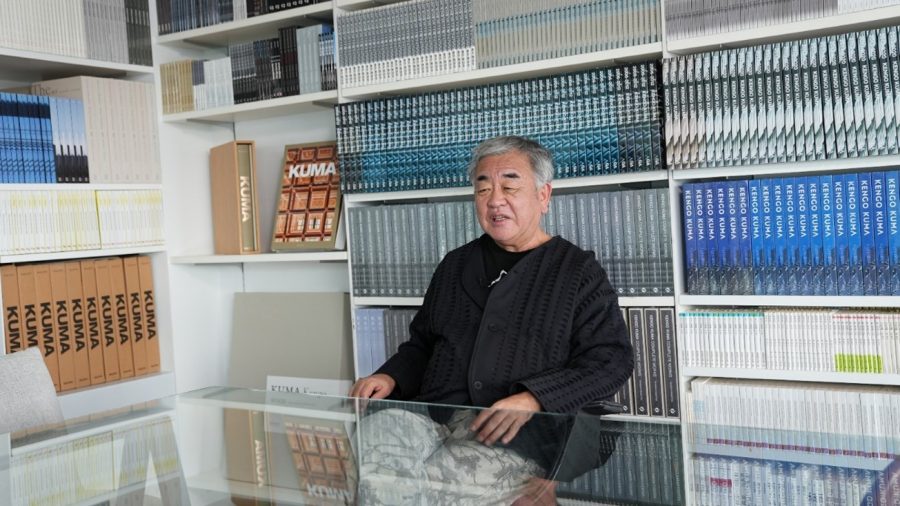

建築家 隈研吾

日本を代表する建築家である隈研吾さん。国立競技場をはじめ、国内外で数多くの建築設計を手がけ、この万博でも「シグネチャーパビリオン EARTH MART」「マレーシア」「カタール」「ポルトガル」と、4つのパビリオン建築を手がけています。そんな隈さんのインタビューでの第一声が上の言葉でした。建築はいらない、そんなまさかの発言に込められた、万博、そして建築に対する思いとは? 建築ってそういうことなの! と、私たちの考え方をがらりと変えてしまう独自の発想と、隈さんならではの万博パビリオンの楽しみ方、感じ方を紹介します。

隈研吾さんが手がけられたパビリオン

EARTH MART特別サイトはこちら

マレーシアパビリオン公式ページはこちら

カタールパビリオン公式ページはこちら

ポルトガルパビリオン公式ページはこちら

— 大阪・関西万博のテーマでもある「いのち輝く未来社会のデザイン」を、どう受け止めましたか?

「いのち輝く未来社会」に建築はそもそも必要か? というところから考えなきゃいけないなと、思ってしまったんです。僕は。

— 建築はいらない!ですか!?

建築というのは、ある意味、いま世の中で一番炎上しやすいものだと思うんですね。例えば新しい公共建築、市役所、県庁をつくるとなると、かならず不要論が出てきます。それは日本に限ったことではなく、世界中で起きていることです。自覚的にせよ、無自覚にせよ、多くの人が建築は未来社会にそぐわないと感じているのではないでしょうか。

その中で「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマなわけです。このテーマに対してパビリオンを建てる、つまり新しく建築物をつくることによって応えるというのはとてつもない難問だと感じました。そんな中でいきついたのが「そもそも新しく建てる必要はあるのか?」という考えでした。

— では、今回のパビリオンはどのように考えられたのでしょうか?

例えば「樹木」。新しく木を植えるなら、誰も文句を言わないわけですよね(笑)。木は「新しい建築」の対極。昔から地面と一体になってそこに生えているもの。だから、そういうあり方に近い建築ができないかなと。木があることで、自然の循環は成立している。リサイクルというのはつまり「木みたいなものになりたい」ということだと思っていて、そういうものが建築でできないかなと。それは結構おもしろい挑戦になるんじゃないかなと思っていました。

— 建築を循環の一部ととらえる、ということですね。

冒頭、建築に対する風当たりは強いと話しましたが、とくに日本は風当たりが強いのではないかと思っています。1980年代、日本はバブル景気で、全国で次々とあたらしい建物が立ちました。その後、建築は環境破壊だと言われるようになった。建築に対する幻滅みたいなのが日本発で始まって、世界に広がっていった感覚があります。その日本で、「未来社会のデザイン」という難問に対してどんな答えが出せるのかをみんなが競っているという点で、万博は面白いイベントだと思っています。

— そうなるとやっぱり木を使われるのかな、と思ったら、茅葺のパビリオンが出来上がりましたね。

それはね、木の建築はみんなやると思っていたんだ(笑)。たぶん今回の万博の大きなテーマは「コンクリートから木へ」になると思っていた。木ももちろん、里山で育てて、伐って、住宅に使って、それがまた自然に還っていく…っていう日本の里山文化というか、日本という国を成立させていた経済システムの根幹になっているんですよ。だから、それを見せるっていうのは万博でいろいろみんな考えるだろうなと。

でも、木以上に里山で重要な役割を果たしていたのが、「茅」つまりススキなんじゃないかなと僕は思った。そういう研究もあるんです。火山の噴火などで野山が焼かれて、野菜も何も育たないようなところに最初に生育するのがススキです。ススキが生え、土が肥え、他の植物が茂り、虫や鳥が集まって…そうやって生物多様性を回復していく。ある意味木以上の木なんですね。

— 木以上に生態系や生物多様性を守ってきたのがススキに代表される、「茅」なんですね!

そう、「茅」っていうのは昔から大きな循環の中にあった。野に生えているものが切りとられて、屋根になったり、動物の飼料になったり。そんな、建築を自然の循環のシステムの中で成立させる、溶けこませるっていう技を、日本人は昔から持っていたじゃないか!と示せればいいなと思っています。

EARTH MARTの館内でも、自然の循環の中に人間の身体もあるんだな…ということが示されていて、ちょっと感動的なんですけども。生物も植物も互いに命を支えあい、その命をいただく人間も自然の循環に支えられている。僕の茅と、小山さん(EARTH MARTプロデューサー)の食の循環の話が、シンクロするような展示になっています。

— EARTH MARTの茅は全国各地から集められたそうですが、これはなぜしょう?

茅葺きというのは、ススキを使う地域もあるし、ヨシ(湖や川などの水辺に生える草)を使う地域もあるし、もっと珍しい植物を使う地域もある。茅葺がそれぞれの地域の植物でつくられているというのは、その場所らしさ、「ローカリティ」というものがそもそも建築にはあったことを一番分かりやすく示していると思ったので、いろんな所の茅を持ってきて使ったんですね。EARTH MARTの大きな茅葺屋根は均一にできているように見えて、少しずつ違っている。「ローカリティ」というものが見ればわかると思います。

また現実的な問題として、一ヵ所で集まらないくらい、茅の資源が枯渇してきているということもありました。昔は茅用に「ススキ野原」というのが広大にその地域、地域にあって、そこから十分に供給があったんだけど。それが、ものすごく小さくなっちゃっているものだから。一ヵ所のススキ野原から、あの建物分集めてくるのは不可能だった。岡山の真庭市や熊本の阿蘇市のように茅場をどんどん増やそうという活動をやっている地域もあるんですが、やっぱり足りない。ならばと、ローカリティを追求したつくり方をしようと思ったんです。

隈研吾さんが設計を手がけられた4つのパビリオン

— 担当されたパビリオンでは、ほかにも「竹」や「ロープ」といった変わった素材を使われていますね。

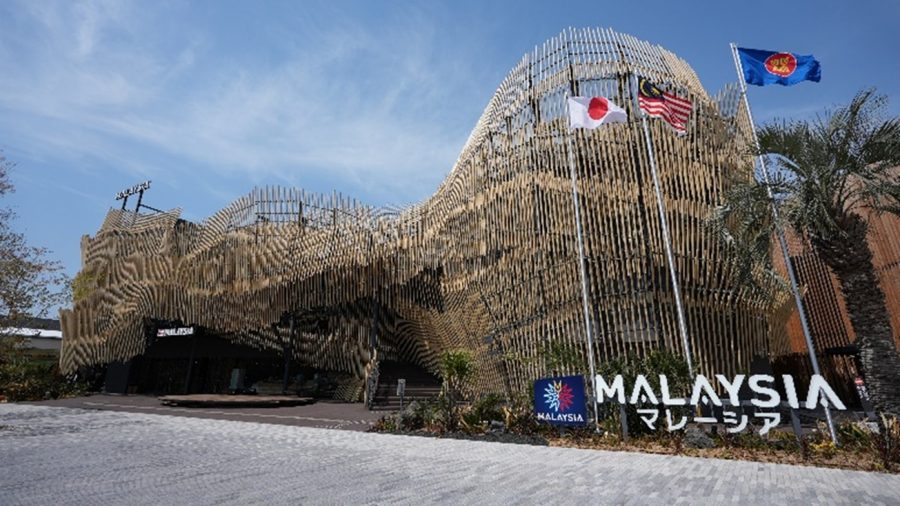

そうですね。共通しているのは、やはりローカリティ、つまり「その地域のものを使う」ということです。EARTH MARTでは「日本の植物」だったけど、マレーシアでは「マレーシアの植物」ということを考えました。マレーシアの森の中で「竹」は重要な位置を占めています。その竹を日本風にきれいに揃えてしまうのではなくて、竹の林のまま存在しているような雰囲気をつくりたかった。日本の竹細工にすると数寄屋風にきれいにしすぎてしまうから、ある種のランダムさとか、雑さを許容するような竹の使い方をしました。同じ竹でも、日本の竹と、マレーシアの竹の違いを感じてもらいたいと思います。

— カタールビリオンの幕を張った建物については?

カタールを訪れたとき、古い「ダウボート」という木の船を見せてもらう機会があって。それがすごくかっこよかった。日本の船、和船に通じるような造りをもっていたから感動しました。カタールは砂漠のイメージが強く、木は関係ない国と思いがちだけど、実は木の船をつくることで「地域の交易の中心の場所だった」というのがすごく面白いストーリーだと思った。そういうことを木の箱と、船のセール(帆)を思わせる幕で表現したいなと。

— ポルトガルについても教えてください。

ポルトガルも「船の文化」。その文化が「何から始まっているか」というのがまた興味深いんです。ポルトガルは海岸線が長く、海の文化の印象が強い。でも海だけじゃない。すぐ行くと山があるんですね。木で船をつくり、植物の繊維からロープをつくっている。「山の自然をつかって、海洋国として成立している」というのが面白いなと。ならば、船の象徴であるロープを使ってつくっちゃおう、と。ロープを吹き抜ける風のように感じてもらって、海を旅しているような気分になってもらえたらいいですね。

— 万博では数多くのパビリオンが披露されます。訪れる私たちはどんな風にそれらを見ると良いでしょうか?

その場所の「質感」みたいなものを感じ取るってことなんじゃないかな。見るということ以上に。20世紀までは、その地域を知ろうとすると、名所・旧跡を巡っていたと思うんです。そこに面白い形の城があるとか、美しい形の教会があるとか。そのように「形」を中心に見ていた時代から、「質感の時代」「空気感の時代」が始まっていると感じています。

どうやらインターネットの普及によって、形そのものを知る価値は薄れていってるのかなと。世界中の形は自由に検索できて、すべて画面に呼び出せる。そこで形の価値は没落して、行ってみないと自分で体感できない「質感」とか「空気感」の時代がやってきた。ローカリティという言葉を使いましたが、僕は今回、質感、空気感がそのままパビリオンになったら面白いと思って、そこを意識してつくりました。皆さんがパビリオンの前に立ったとき、何を感じられるのか、何が体験できるのか、楽しみにしてほしいと思います。

— 最後になります。これから未来社会をデザインする次の世代、次の次の世代に向けてメッセージをお願いします。

自分が1970年の大阪万博で体験したことは、今もすごく鮮明に憶えています。「現代」という問題をテーマにして、一線級の人たちがいろいろ競っているところを見たとき、大人が考えることにも間違いがあるということを感じ取った。大人っていろいろで、自分が共感できる人もいるし、共感できない人もいる。そういう大人の世界の多様性みたいなものを万博で初めて体験してわかったような気がするんです。正解の出し方を教えてくれる学校とは違う、万博という、たくさんの大人がひしめく環境に飛び込んで、僕はすごく大人になった。

すべてのパビリオンに共感しちゃうのではなくて、反感も含めていろいろ感じ取ってほしい。するとその先で「自分はどうなんだ?」という問題が突きつけつけられるはずです。若いみなさんにとってこの万博は、そういう体験をする場であり、なにかの大きなきっかけになる。日本にとっても世界にとっても重要なイベントだと思います。

大阪・関西万博にいろんな議論があることは、すでに「すべてが正しいという世界ではない」ということの序章が始まっているということ。万博に関する議論がいっぱい起こる中で「この万博で何を学べるのか?」「自分はこれから何をしていくのか?」「これから何をしたいのか?」と問われている。そういう気持ちで万博に行くと、みんながとても成長できるんじゃないかなと思います。ぜひ、会場でいろいろ共感して、反感も覚えて、自分はどうしたいのか、どうしていくべきなのかと向き合ってほしいな。