作りたかったのは、未来につながる「希望」の種

クリエイティブ・ディレクター

田中直基

万博史上最大級と言われる圧倒的な演出と心動かす物語で、毎夜、国内はもちろん世界中の来場者を魅了する、水と空気のスペクタクルショー「アオと夜の虹のパレード」。企画、原案、演出を手がけた制作クリエイター田中直基さんに、三年半の制作過程やショーに込めた思いなどを打ち明けてもらった。そして、当コンテンツでは、特別に企画書や制作資料なども見せてもらいました。その制作の裏側に迫りたいと思います。

「アオと夜の虹のパレード」公式サイトはこちら

サントリー万博特設サイトはこちら

ダイキン万博特設サイトはこちら

ー 本当にすごいショーですね。見たことない演出、圧倒的な規模、そして物語性。そして、国籍や言語を超えて多くの人たちを魅了しています。

田中

ありがとうございます。正直いうと、このショーの特性上、開幕ひと月前に現地に機材と水が入った状態じゃないと僕自身も最終的な仕上がりが確認できなかったので、まずは来場者の方の良い反応をいただけてホッとしています。

― はじめてお客さんの反応を見た時はどうでしたか?

実は、初めて反応を見たのは、お客さんじゃないんです。ショーのリハーサルを毎晩行っていたのですが、僕らのコンテンツはパビリオンと違って、極秘に行うことができず、つまり丸裸の状態で行います。なので、夜な夜な国内外のパビリオンの関係者や施工スタッフが見に来るんです。そして、毎晩、感動し、涙し、僕らにハグを求めてきました(笑)この時が初めて「ああ、ちゃんと伝わってる」と確信した時でした。

― 開幕前のリハーサルなんですね!

開幕後も、毎晩ものすごくたくさんのポジティブな感想が届きます。来場者のソーシャルメディアの投稿もとても嬉しいですし、国際的なエンターテイメントチームからも「これはラスベガスでも通用するよ」とお墨付きをもらいました。三年半挑み続けた「言語も文化も国境も障害も越える国際規模のショーを作る」という高いハードルを乗り越えられたのではないかと思っています。

― それは嬉しいですね!最初はどのような依頼から始まったんですか?

このショーの制作に関して、最初の相談にいただいたのは、2021年の11月でした。自分でもそんなに前からやっていたのかと驚いてます。最初は、サントリーさん、ダイキンさんから、次の万博で水上ショーの協賛をすることになったので、何をしたらいいか考えて欲しいという、スケールも内容も大きすぎて自分でも正直ピンとこないような相談でした。

-そんなに前からなんですね。もともとこういったショーの経験はあったんですか?

全くありません(笑) ですが、普段から基本的にはやったことないことばかりやっているので、そこまで不安には思いませんでした。過去にやった大きいもので言えば、TOKYO2020パラリンピック開会式の演出ですが、噴水を使ったショーはありませんし、正直いうと自分自身もそのようなショーを見たことがなかったので、まずは噴水ショーや機材、そして万博そのもののリサーチから始めました。演出で言えば、ディズニーやラスベガスなども含めて、世界中のさまざまな噴水コンテンツを見に行きました。気づいたことは、海外の場合、噴水の高さや規模を競うことが多く、またテーマパークで言えば既存のIPと組み合わせることがほとんどでした。つまり、噴水そのものを物語と融合させ、舞台装置のように使っている事例があまりなかったんです。さらにアニメや映画のような細やかなストーリーテリングにチャレンジしているものも少なく、誤解を恐れずにいうと、大味なものが多い気がしました。なので、自分としては、そこの融合を圧倒的なレベルで作り上げることができるならそれは新しいものになる可能性があるなと思ったことを覚えています。

― 今回は、純粋なエンターテイメントと異なり、二社の協賛社がいますがそのあたりはどうだったんでしょうか。

僕は「水と空気」を扱うサントリー、ダイキンが協賛社だったことは、とても恵まれていると思いました。もともと、僕の仕事には、自然をモチーフにしたり、アイデアの根源にすることも多く、例えば、パラリンピックの開会式などでも風をモチーフとして表現を作ってたりするんです。テクノロジーを使う時には、あえて、自然の本質を考えることがもともと癖としてあったので。そして、二社の「水と生きる」「空気で答えを出す会社」という理念に対して共感とリスペクトが持てたので、すごくスムーズに企画に入れました。また、二社ともクリエイティブの可能性をすごく信じてくれたので、とてもやりやすかったです。

― 水と空気ってすごく根源的ですもんね。でも逆に根源的すぎて難しそうな気もします。

「水と空気」について、自然科学的、地球史的、さまざまなアプローチからその理解を進めていきました。その中で、たくさんの気づきがあったのですが、その一つに、水と空気は約40億年まえに初めての生命を生み出して以来、ずっとこの星を巡り続け、生命の歴史を見てきた、という事実があります。日本には古来よりアニミズムとともにエンターテイメントやエデュケーションを作ってきた歴史がありますが、もし「水と空気を擬人化する」としたら、彼らは人間が登場するよりはるか前から、この地球を見てきたことになります。今回のショーでは、アオが虹の出る奇跡の夜に、絶滅したはずの生き物たちに出会うストーリーなのですが、それはまさに「水と気の記憶」に遭遇しているという話になっています。

- すごい壮大な話なんですね。夜の虹というモチーフもロマンチックで素敵でした。

夜の虹は、偶然目にしたネットニュースがきっかけなんです。もともとこのショーを象徴するキービジュアルが欲しいなとずっと悩んでました。で、悩みながらも、プレゼン前日になってしまって。時間切れで脚本と企画書を書き終えた時に「石垣島で6年ぶりに夜の虹が観測されたというニュースを見たんです。そして、夜の虹の条件を調べると、空気中の水分が豊かでかつ澄んだ空気の夜に、明るい月が出た時に見られるとなってました。僕の中では、鳥獣戯画のような世界で、虫や動物やすべての生き物たちが、その奇跡の夜を喜んで踊ってる絵が浮かんだんです。さらにいうと虹は水と空気が作る奇跡の自然現象だなと。2時間くらいで一気に脚本と企画書を書き直して、周りのスタッフたちに驚かれたのを覚えています。

― その話もドラマチックですね。演出の話も触れさせてください。最初の森のシーンでその表現手法に驚かされました。

今回は、一緒に空間演出を行なってくれたフランスのECA2というチームと、そして、僕が信頼している日本のデザインチームと、みんなで話し合いながら組み立てていきました。僕が描いた物語を軸に、本当にすべてのメンバーでアイデアを持ち寄り、探究しながら見つけて行ったのですが、特にレーザーに関していうと、レーザーデザイナーのTaraという女性が空間全体を使った演出は頑張ってくれました。こだわったのは、空気や風の流れ、そして空気中の水の影響によって、全くレーザーや映像の見え方が変わるんです。1日として同じ表情がないんです。自然とデザインが融合して生まれている演出であることもポイントの一つです。

― 自然をベースにした演出なんですね。チーム体制は、日本だけでやろうとは思わなかったんですか?

思わなかったです。日本らしさの定義については、小橋賢児催事企画プロデューサー とも意見が一致したところでして、日本は古来より島国という地理的環境もあって、外の文化を取り入れながら、自分たちで新しいものに昇華し、文化を築いてきたという強みがあります。なので、日本開催だから日本人だけでやろうということよりかは、外のいろんな価値観や経験を取り入れながら、新しいものを作る方がより日本ぽいんじゃないかなと思っていました。

― 世界観も目まぐるしく変わって多様性を感じました。ドラゴンのシーンでは圧倒されました。

あのシーンは、僕の好きなシーンの一つでもありますし、外国人のお客さんは、みんなあそこで踊ったり叫んだりしています(笑)あのシーンはとても重要で、実は地球に起きた自然現象、人間にはコントロールのできない畏怖的存在を暗喩しています。これも、水と空気が見てきた地球の歴史の一部なんですけど。人間ってなんでも自分の思い通りにできると思ってしまうところがあるけど、やはり自然には敵わない。このシーンは、その事実を頭で理解するというより、身体全体や本能で感じてほしかったので、あのような圧倒する演出にしました。まだご覧になられていない方はぜひ近くの席で体感してほしいです。

― クリエイティブ的には、日本らしさというのは意識されましたか?

いわゆる、古典的なデザインモチーフなどの日本は全く意識していません。ただ、演出思想としては、意識しています。噴水ショー業界は、そもそも足し算や規模で競うのがセオリーなんですが、今回は「引き算」や「何もない間」いうものを大事にしています。冒頭のアオが森を歩くシーンや、後半のドラゴンの後のシーン。この手のショーでは考えられないくらい静かな演出です。引くことで、見る人の想像力を掻き立てるように作っています。

また、巨大な噴水ではなく、小さな噴水をメッシュ状に敷き詰めているのですが、これも噴水ショーでは珍しい設定なんです。もともとメディアアートやテクノロジーに近いところで仕事をしていますが、その中にキネティックデザインというものがあります。僕は頭の中で、小型の噴水でそれを実現できたら面白いと思ったんです。この繊細な考え方も日本的かもしれません。あとは、先ほども言いましたが、水と空気を擬人化するという根本にあるアプローチもそうですね。

― アニメーションを投影しているところも、漫画やアニメの国を自負する日本人としては嬉しかったです

物語、アニメーションを融合させていくというのは、やはりどうしても外せなかったです。ただ、その道を選んだがゆえに苦労したことは否めませんが(笑)

― どういうことですか?

映画やMVなど、映像メディアでは、かなり伝えられる解像度が高いんです。人物の感情の変化や些細な出来事なども起承転結の中に入れることができますが、このスペクタクルショーでは、全くそれができません。20分強のショーなんですが、映像を投影できる時間って、5分前後なんですよ。

― え、そんなに短いんですか!?

はい、なので、5分の中で、物語を回収するために、かなり苦労と計算をしながら脚本を作りました。

- でも、ストーリーに感動したという声もかなり聞きます

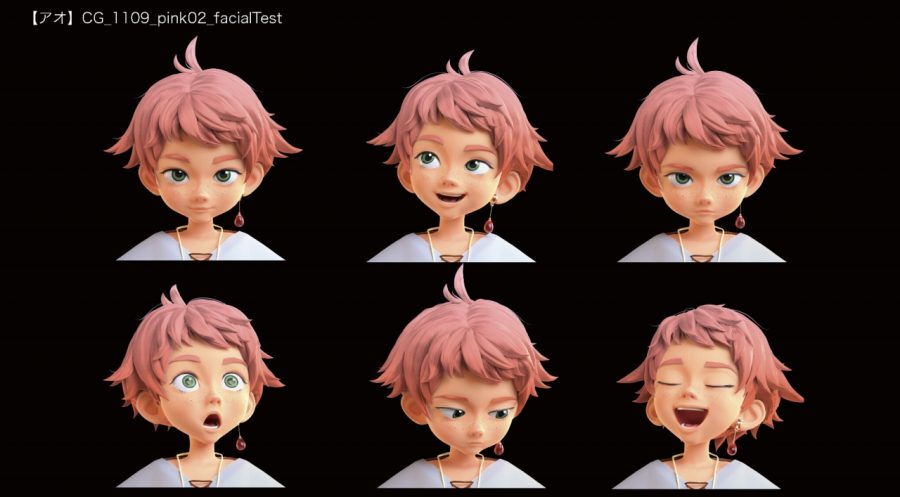

はい、なので、そこは苦心しながらも上手くできたとホッとしています。あと、一応、スマホによる言語対応はしているのですが、できれば言語が多少わからなくても感動できるようにしたかったのですが、実際に海外の方がかなり訪れて、感動して泣いてるのを何度も見て、そこも達成できてよかったなと思っています。アニメやCGの制作は、僕のこだわりがものすごく強かったのですが、牧野惇さん、モンブラン、小柳祐介さん、そしてプロデューサー陣が頑張ってくれました。

― 声優陣も魅力的な方々が並んでいます。ドードーの関西弁も好評ですし。夏木マリさん、友近さん、毛利花さんと、全員女性なのは意図的でしょうか?

いえ、狙ったわけではなく結果的にそうなりました。まずはメインのアオの声優の話からしたいと思いますが、最初にこのショーは子どもたちに届けたいという思いがありました。1970年の万博の時、僕はまだ生まれていませんでしたが、たくさんの大人の方が目をキラキラさせながら当時のことを話すのを見てて、ああ、このショーも子どもたちがずっと忘れないものにしたいなと。そして、前回の万博がそうであったように、このショーや万博が、良い形で未来につながるといいなと。だって、未来に関して言えば、メインの「当事者」は子どもですからね。僕の中でメインターゲットはやっぱり子どもなんです。なので、主役のアオの声は、大人の声優ではなく、リアルにしたかった。結果的にオーディションで毛利花さんという素敵な15歳の女性に出会いました。歌も演技も本当に素晴らしかったです。で、逆にアオをそういう選び方をしたので、ドードーとおばあちゃんは、演技力と存在感でこのショーを骨太にする役者さんにしようと思ったんです。ただ、今回は大阪だし、どこかにそのユニークなDNAも入れたかった。

― で、友近さんなんですね

もともと、友近さんのコントが好きで、特におじさんの役をやる時のコントが頭にあって。ドードーはこのショーでは唯一のユニーク担当なので、可愛いおじさんみたいなキャラだったらいいなって。夏木さんにはこのショーの序盤で圧倒的に引き込む役割を担ってほしかった。友近さんも夏木マリさんも今回の話を受けて、すぐに快諾してくださいました。

― そして、素晴らしい楽曲についてもぜひ聞かせてください

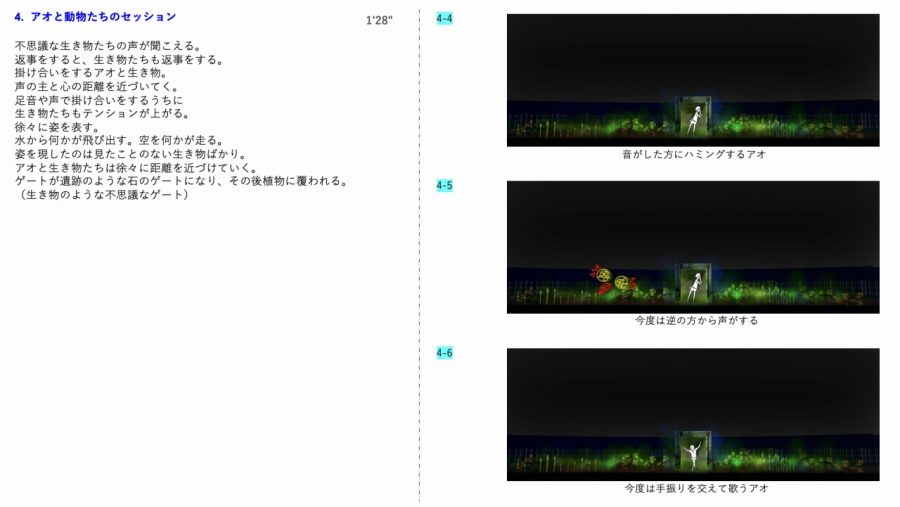

このショーの成功は、菅野よう子さんが音楽を作ってくれたことが非常に大きいです。実は十年前に一度お仕事をして以来の2度目のタッグなんですが、菅野さんは、音楽性の深さと広さはもちろんですが、さらに新しいことに挑戦するマインドが本当に素敵な方です。今回のショーではたくさんのアイデアをくれました。一番大きかったのは、もともと水を舞台装置にように使えたらと思って300機敷き詰めたんですが、まさに噴水を演出表現に変えるための音楽設計を作ってくれて、ショーを新しい境地に引き上げてくれました。冒頭の生き物のSEに合わせて噴水が動くシーンは僕のお気に入りの一つです。そして、すべての楽曲が本当に素晴らしく、このショーの点数を何十倍にあげてくれました。サントラも本当に素晴らしいのでぜひ聴いてください。

― 万博という特別な場でものづくりをするのはどんな気持ちでしたか

万博というものに向き合いながら、葛藤しながら、三年半を過ごしました。歴史を紐解きながら僕なりに理解したのは、「万博の目的は時代とともに変化してきた」ということ。100年前に文化や知恵の共有から始まり、科学技術の進歩、そして豊かな時代が始まります。過去には必要性に疑問を持ち、議論し、中止になった万博もあることを本で知りました。では、2025年。現代における万博の意味とは何か。自分なりの答えは、「みんながリアルに集まり、未来や課題について考える、最後の場。」ということです。未来は見せるものじゃなくて、みんなに考えてもらうものだと思っています。オンラインではできないことがきっとここにある。オンラインでは見えない議論の解像度がここにある。ショーは、そのために人を引き寄せる「中心」つまり、祭りにおける「やぐら」を作るつもりでこのコンテンツに取り組みました。かつての祭りでそうだったように多くの人が、心動かされる体験を同時にし、共有し、考えをめぐらせ、議論が始めるきっかけとして作りました。

― 万博は、「場」でしかない、ということですね。すごく腑に落ちました。ショーを通じて一番届けたかったことはなんですか?

この仕事の依頼を受けた時に、ちょうどドバイ万博の終盤だったのですぐに行きました。SDGsだらけだったんです。どこのパビリオンも環境課題など地球の問題をどう解決するか提示していました。僕の中には、ある違和感がありました。

― 違和感?

SDGsの17の問題って、すごく難解で途方もないものに感じるじゃないですか。でもその本質は「人間が、人間も生物も含めて、自分以外の生命を思いやり大切にすればいい」ってことのような気がしたんですよね。平和も環境もジェンダーも。

― なるほど。

なので、もしかすると、大阪の万博も難しいパビリオンでいっぱいになるんじゃないかと思ったので、このショーはとにかく大事なことを一つ伝えようと思いました。

― 自分以外の生命を大事にする、ってことですね。

はい、そして、それを伝える媒介として「水と空気」は最高のお手本だと思ったんです。だって、この星では、水と空気をみんなが共有しているじゃないですか。水はひとつ、空気はひとつ、この星はひとつなんです。

― 素敵なメッセージですね。

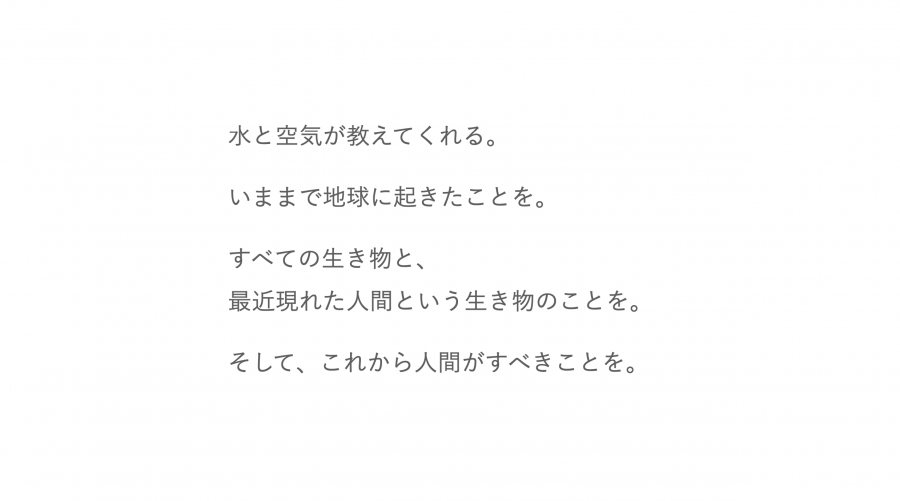

このコピーは3年前にプレゼンした最初の企画書にも書いてあります。水と空気が教えてくれることはたくさんあるんですよね。だからこそ、僕たちは、生命を生み出し育んでくれている、水や空気などの自然を守らないといけない。

― 楽しさの中に、メッセージがある、本当に素晴らしいショーです。田中さんの仕事はどれも正しいより前に楽しいが来ている気がします

僕はもともと「PLAYFUL SOLUTION」という考え方を大事にしています。ただの解決じゃなく、楽しい解決です。解決に向けて大声をあげたり、力任せの活動をするんじゃなくて、「楽しさ」「ワクワク」のパワーを利用するんです。そして「希望」には、本当に何にも変え難い力があります。結局、人類史は「希望」の積み重ねで前進してきたと思うし、義務やルールより、希望の方がずっと前に進める。そんな気持ちを込めて、一生懸命作ったので、ぜひ、その目で見て、リアルな体験をしてもらえたら嬉しいです。

― 今日は本当にありがとうございました!

ありがとうございます。みなさんぜひ、ご来場ください。。あと、この場では全員の名前を出すのは難しいですが、一緒に作ってくれた全ての関係者に感謝を伝えられたらと思います。

田中直基(たなか・なおき)

クリエーティブ・ディレクター

言葉、デザイン、テクノロジーを自由に組み合わせ、新しい表現や体験を探究するクリエーティブ・ディレクター。TOKYO2020パラリンピック開会式「PARAde of Athletes」や、インクルーシブとクリエーティブを融合した「All Players Welcome」など国内外でボーダレスで力強い表現を発信し続けている。エンターテイメントの国際的アワードTHEA Catalyst Awardを日本人で初めて受賞。Forbes Japan「NEXT100 世界を救う希望」に選出。