日本を代表するデザイナー・建築家である佐藤オオキさん(以下、オオキさん)。「nendo」の代表として、建築、インテリア、プロダクト、グラフィックと幅広く手掛け、近年では東京2020オリンピックの聖火台をはじめ、フランス高速鉄道TGVのデザインを担当しました。そんなオオキさんが、万博でプロデュースしたのは「日本館」。そのテーマと魅力について伺いました。

日本館公式サイトはこちら

— オオキさんにとって日本館に携わるのは2015年ミラノ万博以来ですね。

10年の時を経て、大阪・関西万博では日本館の総合プロデューサー/総合デザイナーに就かれましたが、どんな思いで臨まれましたか?海外と国内で感じた違いはありますか?

僕は「nendo」という会社を20数年間運営してきて、これまで国内より海外の仕事をいただくことが多かったんです。だからアウェーな場所でやっている感覚はありました。今回久しぶりに「ホーム」で仕事ができるので嬉しいと同時に、身の引き締まる思いですね。

ミラノ万博の時は、それこそ開幕しても半分くらいは建築中みたいな状況だったんですよ。万博が開催されている間に徐々にパビリオンができてくるような感じでね(笑)。

かたや、日本での万博はパビリオンがひとつふたつ完成していないこともニュースになって、ネガティブな反応があって…「こんな大きな騒ぎになってしまうのだな」と。改めて海外と国内の違いは感じましたね。

— 開催されてからできていく…なんてこともあったのですね。そんな世界のことも日本のことも見てきたオオキさんが、今回、日本館をどう考えたのか知りたいです。

コロナや紛争など世界でも様々な困難が起こる時代にあって、その中で万博のパビリオンをプロデュースすることの意味とは何なのかを考えていました。大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」ですが、このテーマは、一人ひとりが自分らしい生き方を考え、その可能性を最大限に発揮できるような持続可能な社会を、国際社会が共に創り上げていくことを目指しています。

ただ、これだけ情報が溢れ、加速度的に変化していく世の中で、万博の「役割」も大きな転換期にあるのではないでしょうか。最新のニュースはインターネットで見られますし、その気になればどこへでも行ける、そんな時代に「集まってやる意味があるの?」という声は出て当然ですし、従来のようにただ新しいもの、奇抜なもの、未来志向なものを見せても共感は得られにくい。

では、何を伝えるべきなのか?そう悩んだ時に、日本古来の考え方や精神性に目を向けました。日本人はすでに「持続可能な社会」のベースを持っていたはず。自然と人との共存は、日本の過去の中に、みんなが知っている中にあるのではないか…そういうことを海外の方はもちろん、日本の方にも改めて感じてほしいと思いました。

— 今回の日本館のプロデュースでとくにこだわったポイントを教えてください。

そうですね…僕は今回のような大型のプロジェクトだけじゃなく、普段からそうなのですが、「ごく細かいディテール」にこだわることが多いです。それこそ誰も気づかないようなところまで。

これまで小さなボールペンやガムのパッケージなどもデザインしてきましたが、それが大きなものになったからといって大味にならないよう意識しました。例えばパビリオン内で光が走る部分は、どのような速さが一番良いのかとか、それぞれの文字は何色でどのような大きさで置かれたら自然なのかとか。

そして、こだわった個々の要素がバラバラにならず、リンクしていくということもすごく意識していました。それぞれの展示に「あそことここでつながっていたんだ」という点を作って、1回だけじゃなくて、何度行っても楽しめるように。

— 細部へのこだわりということですが、多くのスペシャリストと連携する中で、チューニングは大変だったのでは?どんな点に力を注いだのでしょうか?

大きくわけてふたつあります。従来のものづくりの考え方として、普通はまず「箱(建物)」から考えましょうと始まるのですが、今回は全体で「何を伝えたいか」、つまりストーリーから考えはじめました。このストーリーを伝えるには「主人公」も必要だった。だから「万博会場から出た生ごみ」を主人公に設定して、その始まりから終わりまでを並走するようなイメージにしたんです。当然ストーリーに変更が入れば、箱やインテリア、装置の形も変わってきます。これだけ大きな箱でそこまでやっていたらキリがない!と思われるかもしれないけど、とにかくやってみて、あとは予算やスケジュールの中でなんとか着地させるような感じでした。

あと、そのストーリーを実現するにあたって、意識したのができるだけ組織を縦割りにしないこと。「ここは僕」「ここからがあなた」みたいな考え方じゃなくて、デザインチーム、建築チーム、インテリアチーム、全員でミーティングに参加して、どうやったら実現できるか話し合った。小学生のサッカーで、みんながひとつのボールに群がっているような感じです(笑)。一見下手くそに見えるかもしれないけど、線を引かないようにして、お互いどのパートにも意見が言えるし、どのパートも一緒に作り込めるようにしていました。

— お話をきいていて、手間はすごくかかるやり方なのかなと思うのですがそのやり方で行こう!と決めた理由は?

やはり「ストーリー」を重視したというところが一番の理由ですが、日本の建築は良くも悪くも安定していて、街並みなども似通ってきていると思ったんです。造るプロセスが同じなら、どうしても同じようなものができてしまう。だから、万博では今までしたことのない手法にしたかったんです。今回のプロセスも完璧とは言えないかもしれないけれど、新しい挑戦として、そのプロセスも含めて万博が終わった後も引き継いでいけたら嬉しいですね。

— 建物とストーリーの関係について伺ってきましたが、日本館内にはいたるところに、メッセージ(キャッチコピー)がありますよね。それを読めば描こうとしたストーリーを紐解けるんでしょうか?

キャッチコピーがストーリーを表現していることは間違い無いのですが、最初にコピーライターの渡辺潤平さんにお願いしたのは「中学生くらいのことばで」ということでした。上からこうだ!と断言するんじゃなくて、柔らかくあいまいなところも残したコミュニケーションをしてほしいと伝えました。

言葉や展示で「答え」をそのまま提示したくないんですよ。「ひょっとしたらこうかな」とかヒントやきっかけを提供したい。「答え」はみなさんが持ち帰って自分なりに、探してもらいたい。そのため要所要所にメッセージはあるのですが、文章量はかなり削っています。

— なるほど、見る人に委ねるというのも設計のひとつなのですね。

その中で、「いのち輝く未来社会のデザイン」という大阪・関西万博のテーマや、「いのちと、いのちの、あいだに」という日本館のテーマを見つけるヒントをください。

前提に少し戻ってしまうんですが、僕は「いのち輝く」とか「未来」っていうものに対して、そのまま提示するのは若干違和感があるかなと思っていました。この世の中、時代の空気感で「いのち輝くっていいでしょ!」って言われても、みんながそれに共感できるのかなと。

日本は高度成長期も過ぎ、経済や社会が常に順調に成長していくわけではない。「衰退」を意識して、受け入れなきゃいけないこともある。それに人は「死」や「老化」だって避けられないでしょう?要はそれらを受け入れていった、その先こそ重要なのではないかと思ったんです。ひとつのいのちは必ず終わります。でも、死はネガティブなものだけじゃなくて、知識を受け継いだり、他の動植物の栄養になったり、次のいのちとのあいだに、必ず繋がりや循環がある。そのプロセスを意識できるかどうか。それが見えたらいのちの魅力を感じられるのではないかと思いました。

とはいえ、死体をそのまま見せたらグロテスクですよね。だから主人公が「ごみ」になった。自分もごみも、いのちやものが循環していく過程の中のひとつの存在としたら、大きくは変わらない存在なんです。

— たしかに「いのちって素晴らしいよね」とただ言われるより、全部がつながって循環していくイメージには「救い」があるように思います。日本館全体がそういったことを表現しているのはもちろん、それを感じさせる装置もたくさんありますよね。

まさにそうです。ごみが分解されてエネルギーや新しい素材になっていく様だったり、藻類が新しい命を育む力になっていったり。「終わりのない循環」は持続可能な社会を実現する力であると同時に、いのちが生まれるだけでなく消えていくまでポジティブに思わせる力がある。

装置でいうと例えば「Factory Area(ファクトリーエリア)」では、水が珪藻土の上に落ちて、模様を描くのですが、一周するあいだに消えてしまう。日本人が散る桜や消えていく線香花火を美しいと感じる文化も、衰退をポジティブに捉える姿かなと思います。

そしてこれらのことは、もともと日本人の感性に染み込んでいるからこそ、普段はあまり考えないのですよね。だから改めて見直して、気づくって素敵なことだと思うんですよ。例えるなら、新しい買い物をするのも楽しいけど、「失くしていたものが不意に出てきたときの喜び」のようなもの。そういうことが、日本館で表現できると良いなと思いました。もし「日本館」と言われて「日本のことはもう知っているからな…」と思った方がいたとしたら、そういう方にこそ訪れてほしいです。

— 深いテーマを扱う日本館ですが、その中で日本のキャラクターも沢山出てくるところが意外性もあって面白いですよね。藻類に扮したハローキティちゃんとか!

この構想は初期の段階からあって、言葉じゃない何かでうまく伝えたいと考えていました。「キャラクター」って日本のすばらしいコンテンツなんですよ。ちょうど3つのエリアがあるので、それを代表するキャラクターがいたらわかりやすいと思ったんです。

Plant Area(プラントエリア)はごみからエネルギーを生み、成分が結びつき変化するところが、「BE@RBRICK(ベアブリック)」の性質と合っていますし、Factory Area(ファクトリーエリア)はさまざまなアイテムを駆使する「ドラえもん」が紹介に適していました。Farm Area(ファームエリア)では、32種類もの藻類を見せるのに、色々なものに扮してくれる「キティちゃん」はぴったりでしたね。

— エリアごとに展示の個性があって飽きませんよね。とくに注目してほしいという場所はありますか?

3つのエリアに共通していることなんですが、エリアの最後に必ずひらけた「空間」があることです。

僕がとくに好きなのはプラントエリアの水盤なのですが、あそこはCLT※1で囲まれているだけで、あとは水と空だけがある。いろいろ作ってきたけれど、やっぱり人工物では自然にはかなわないな、と思うんです。天気や時間によって変わる印象、流れる空気感。そこから次の火星の石※2を見ると、未来へのつながりも感じられると思います。

※1直交集成板。国産杉材が使われている。

※2「火星の石」には水がない限り生成しないとされている粘土鉱物が含まれているため、水との関連性が深い

それに、あの水盤は日本館の真ん中にあるんですよ。真ん中に何かを置くとメッセージが強すぎるから、何も置かないというのもはじめに決めていました。外周にこそ意味を持たせたかったんです。

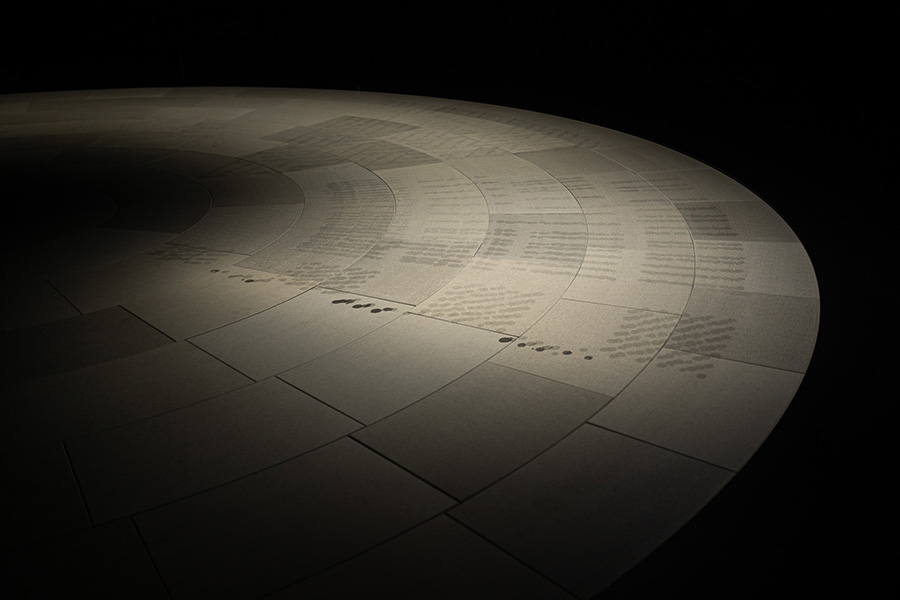

ファクトリーエリアはやはり珪藻土の円盤ですね。珪藻土は藻類の化石なのですが、それに水滴が染み込んで、一瞬のアートができて消えていって…そういう日本の刹那的なものを愛する価値観が伝われば良いなと思いました。実は最初、「水を垂らすときに鳴るスポイトのカチカチした音をどう消すか」と議論していました。結果、むしろ拡張したら面白いかも…となって和太鼓のような「トントン」した音になったんです。水の動きの表現、グラフィックとムービーと楽器的な表現。自分でも使ったことない頭の中を使いました。ちなみに、世界中の珪藻土を集めて試してみましたが、日本のものが最適だったということで、某メーカーの足拭きマットと同じ素材が採用されていたりします。

ファームエリアの終わりには実際に藻類を育てる空間があります。部屋一面に広がる藻類が育っているチューブには、生命力が感じられます。

あと、これはとくに気づかれにくいと思うのですが、じつはエリアごとに流れる曲は、同じ旋律でもマリンバ、ストリングス、ピアノと異なる楽器で表現しています。ぜひ訪れて聴いてみてくださいね。

— 最後に、カナダで生まれ、海外でも精力的に活動されているオオキさんにとって「日本ってここがすごい!」とか「日本の循環」を感じるシステムを教えてください。

循環と言われて、最初に思い浮かんだのは日本館内でも紹介している「式年遷宮」ですね。これ、海外の方には誤解されやすいかもしれないとも思っていて。普通はサステナビリティとか循環というと、ひとつのものを作って、何十年も使ってそこから再生して…という発想になりますよね。でも式年遷宮は逆の発想なんです。「モノ」じゃなくて、「技術」を継承していく。伊勢神宮の20年おきって、ちょうどいいスパンで。新人が最後には棟梁になるまで3回は携われる年数です。そこで技術を受け継ぎ、次に伝えていく。素材もそのために植林して山から持ってきて。そこに日本的な感覚、循環しながら生まれ変わっていくという感覚があると思います。

僕がすごいなと思ったのは、これ継承することが前提になっているので設計図とかがないんですよ!日本館で式年遷宮を再現しようとしたときに、模型が作れないということになりまして。そこで「ドラえもん」に漫画で紹介してもらったんです。

— 日本館の観覧を通じて、来館者に何を感じ、何を持ち帰ってもらいたいですか?

これから日本館に来てくれる方や若い世代にむけてメッセージをお願いします。

なんでしょうね…「これを持って帰って」というと答えになっちゃうから、できれば答えは出したくないな。

僕はカナダで生まれて、11歳のときに日本に来たのですが、そのときに感じたのはまさに「ドラえもんの世界」でした。振ったら芯が出てくるシャープペンに、消しカスがまとまる消しゴム、開けた後も綺麗に封ができるお菓子の蓋とか。ひとつひとつが衝撃で、日本って発想も含めて素晴らしいなと思ったんです。日本人が当たり前と思ってることって、格好いいんですよ。

それと同様に、日本に古来より当たり前にあった、自然の中で循環していくものを愛しく思う価値観も格好いい。ごみ、死んだ虫、枯れた花…これらも終わってしまったもの、汚いものじゃなくて、自分たちと変わらない「いのちのつながり」の一部。日本館に来て、何かそういったものを感じてもらえたら、世の中の見え方も変わってくるんじゃないかな。